Ein Tag im Rehabilitationszentrum Schloss Rammelburg

Bis 1995 hat Schloss Rammelburg eine Rehabilitationseinrichtung für Menschen mit Behinderung beherbergt. Außenstehende haben weder Zutritt gehabt noch wussten sie, was hinter den Schlossmauern vor sich gegangen ist. Drei Zeitzeugen lüften dieses Geheimnis und gewähren eine Vorstellung von einer Zeit, zu der noch Leben auf dem Schloss geherrscht hat.

|

Reha

|

Reha-Klinik und Spezialferienlager

Schon am Ortseingang der Gemeinde Rammelburg wies ein Schild mit einem Rollstuhl-Symbol auf die besonderen Gäste des Schlosses hin. Denn vom 8. September 1969 bis zum 25. Dezember 1995 beherbergte Schloss Rammelburg ein Rehabilitationszentrum, in dem bis zu neunzig Patienten für sieben Monate betreut wurden. Es waren Kinder und Jugendliche mit psychischen und physischen Behinderungen, die von einer regulären Schulbildung ausgeschlossen wurden. Die ehemalige Physiotherapeutin des Rehabilitations-Zentrums, Karin Hahn aus Wippra, bringt das Ziel der Unterbringung auf den Punkt: „Durch die Therapien und Behandlungen, die wir den Patienten ermöglichten, sollte ihre Gesundheit soweit verbessert werden, dass sie eine Arbeitsstelle antreten konnten“. Auf der Rammelburg haben zu diesem Zweck insgesamt siebzig Ärzte, Pfleger, Arbeits- und Physiotherapeuten rund um die Uhr gearbeitet. In einem alten Flyer wird das Rehazentrum so beworben:

„Neben lichten Schlafräumen stehen Aufenthaltsräume und ein großer Speisesaal zur Verfügung. Eine Röntgenabteilung und ein klinisches Laboratorium dienen der Diagnostik. Die ärztliche Betreuung wird durch regelmäßige Visiten gewährleistet.“

In den Sommerferien lud das Schloss Nieren- oder Diabetes-kranke Schulkinder auf die Rammelburg in ein Spezialferienlager ein. Die Menschen mit Behinderung waren zu dieser Zeit im Urlaub bei ihren Familien oder hatten die Behandlung beendet. Kathrin Schweinitz aus Quedlinburg war in den 1980er Jahren dreimal im Spezialferienlager. Sie erklärt: „Diese Plätze waren heiß begehrt. Wer da Glück hatte, jemanden bei der Vergabestelle zu kennen, der durfte fast jedes Jahr dorthin fahren. Ich war drei Mal dort und es war immer wieder ein Erlebnis“.

Der Alltag im Schloss

Der Tag in der Reha-Klinik begann schon vor dem Frühstück mit Bewegung: „Um sieben hieß es erstmal zwanzig Minuten Frühsport auf dem Schlosshof“, erzählt Karin Hahn. „Alle 70 Patienten machten mit, auch die Rollstuhlfahrer. Bei Wind und Wetter standen wir draußen. Nur bei Regen mussten wir in den beengten Turnsaal“. Kathrin Schweinitz ergänzt aus Erinnerungen an das Spezialferienlager: „Der Burghof wurde von einer riesigen Linde und einer stattlichen Blautanne dominiert. Um die Blautanne wurde jeden Morgen der Frühsport veranstaltet“.

Vom Schlosshof aus gingen danach alle in den Speisesaal. Dort wartete bereits das Frühstück, das per Fahrstuhl aus der Keller-Küche hinauf transportiert wurde. Die ehemalige Verwaltungsfachangestellte des Reha-Zentrums, Gertrud Brückner, erinnert sich an Köchinnen, die extra für die Ferienzeit der Diabetes-kranken Kinder angestellt wurden, da nur sie die speziellen Speisen zubereiten konnten.

Nach dem Essen gingen die Patienten gemäß ihres Stundenplans zu den Therapien in die passende Abteilung. „Es gab eine Menge von Heilbehandlungen, die für die Rehabilitanden eine tägliche Pflicht waren. Es war ein harter Arbeitstag von früh um sieben bis nachmittags halb vier“, kommentiert Karin Hahn. Die Behandlung der Patienten setzte sich aus Elementarrehabilitation, Arbeits-, Physio-, Psychosozial-Therapie und Berufsadaption zusammen.

Während in der Elementarrehabilitation tägliche Notwendigkeiten unterrichtet wurden, wie die korrekte Körperhygiene und Kleiderpflege, war gemäß eines alten Flyers des Reha-Zentrums der „Abbau störender Verhaltensweisen und Anpassung an die Forderungen des Alltags“ das Ziel der Psychosozial-Therapie. Dazu gehörte auch die Beschäftigung mit Kultur bei Filmabenden, Fernsehstunden und Ausflügen. Jeden Mittwoch wanderten die Patienten nach dem Mittagessen mit den Betreuern durch die Wälder rings um die Rammelburg. Kathrin Schweinitz erinnert sich daran gern zurück: „Wir gingen auf Wanderschaft und erkundeten die Umgebung der Rammelburg. Eine Fahrt mit der Wipperliese durch den Tunnel unter dem Burgberg war ein schönes Erlebnis“.

Die Ergo- und Arbeits-Therapie hingegen übte Bewegungsabläufe an erkrankten Gliedmaßen, um Fähigkeiten für ein späteres Berufsleben herzustellen. Das geschah spielerisch oder kreativ. In der Ergotherapie wurden Dinge handgefertigt, die später auf dem Schloss-eigenen Basar verkauft wurden. Karin Hahn erzählt von Teppichen, Keramikvasen, Lampen und Taschen. Es gab außerdem eine Kooperation mit der „IKA Elektrik Sondershausen“. Für diese Firma bauten die Patienten elektronische Bauteile zusammen und konnten in der Berufsadaption-Therapie an Arbeitsabläufe herangeführt werden.

Für die Physiotherapie gab es Zimmer mit Kletterwänden und Medizinbällen, kleinere Sportplätze, sowie eine Wanne für Unterwassermassagen. Doch die Umgebung um das Schloss selbst bot auch Möglichkeiten für Bewegungstraining. So wurde der Schlosshof größtenteils von den Patienten gepflegt. Kathrin Schweinitz berichtet dazu: „Auf dem Burggelände gab es eine parkähnlich angelegte Fläche mit Beeten und einem Brunnen. Die Beete haben wir vom Unkraut gesäubert und den Brunnen von altem Laub befreit“.

- Unterwassermassage (Hrsg.: Rehabilitationszentrum Rammelburg (um 1969))

Außerdem gehörte zum Rehabilitationszentrum bis Anfang der 1980er Jahre ein Waldbad mit Umkleideräumen und kleinem Sportplatz. „Das Bad musste jedes Jahr nach der Winterpause von Schlamm befreit und gesäubert werden“, erzählt Karin Hahn. Im Sommer wurde dieses Areal von der Physiotherapie für Bewegung im Wasser und für Spiele genutzt. Die Ergotherapie errichtete am Hammeltriftbach auf dem Gelände des Waldbades eine kleine Klappermühle aus Holz. Sie wurde zur Attraktion, da sie Tag und Nacht klapperte: „Das war zu niedlich“, schwärmt Gertrud Brückner.

Freizeit im Schloss

Nach dem langen Therapietag im Schloss begann für die Patienten die schönste Zeit des Tages: die Freizeit. Karin Hahn erinnert sich dabei an die Theatervorstellungen im Schlosshof und die Diskos im Speisesaal. Auch der Gutshof unterhalb des Schlosses war eine Attraktion für die Rehabilitanden. Kathrin Schweinitz erzählt dazu: „Wir nannten es die „Ranch“. Dort durften wir Kühe, Schweine, Enten, Gänse, Hühner und Katzen angucken und die Mitarbeiter erzählten immer tierische Geschichten“. Und auch den Bergfried durfte sie erklimmen: „Über zig Stufen der Wendeltreppe gelangten wir auf die Aussichtsplattform. Wir durften einen Rundumblick durch ein Fernglas werfen und auch mal in das Nest eines Turmfalkens blicken“. Doch auch die gruseligen Momente sind Kathrin Schweinitz in Erinnerung geblieben: „Wenn entsprechendes Wetter herrschte, bildete sich am Fuße des Burgbergs eine dicke Nebelwand. Wir nannten das „Nebel des Grauens“. Wenn es dazu noch im Gebälk der alten Burg knackte und knirschte, war das keinem so geheuer. So wurde nachts tunlichst vermieden, allein auf die Toilette zu gehen“.

Die Stationen

Nach dem Abendessen vertrieben sich die Patienten entweder in Aufenthaltsräumen mit Fernseher die Zeit oder sie blieben in den Patientenzimmern auf ihrer Station. Das Schloss beherbergte drei Stationen, die jeweils in Jungen- und Mädchentrakt geteilt waren. Kathrin Schweinitz berichtet vom Spezialferienlager: „Wir waren in Station drei ganz oben unter dem Dach mit den Erkern untergebracht. Im Zimmer waren wir zu sechst und die Jungs waren eine Etage tiefer. Auf jeder Etage waren Betreuer, Krankenschwestern und unsere Diabetes-Ärzte untergebracht“.

Die Zimmer der Patienten waren mit einem Bett, einem Schrank und einem Tisch mit vier Stühlen ausgestattet. Karin Hahn erzählt, dass die Jugendlichen dort viel gemalt, gelesen und Karten geschrieben haben. „Einmal in der Woche wurde außerdem geduscht.“ erinnert sie sich weiter. „Dafür gab es gerade mal zwei Schwestern pro 35 Jugendlichen. Eine für die Jungs, eine für die Mädchen. Das war sehr stressig“.

Auch die Situation, die sich bei Krankheit von Patienten ergab, ruft bei Karin Hahn keine guten Erinnerungen hervor: „Wenn ein Patient krank war, umgefallen ist oder einen Anfall hatte, musste er zum Chefarzt gebracht werden. Das funktionierte nur, wenn wir ihn mit einer Trage die steilen Wendeltreppen zur Krankenstation hoch trugen. Das war für uns Betreuer teilweise unmöglich“. Ein Fahrstuhl ist nie im Schloss eingebaut worden – ein Umstand, der 1995 auch zum Auszug der Rehabilitationsklinik aus dem Schloss geführt hat, erklärt Gertrud Brückner.

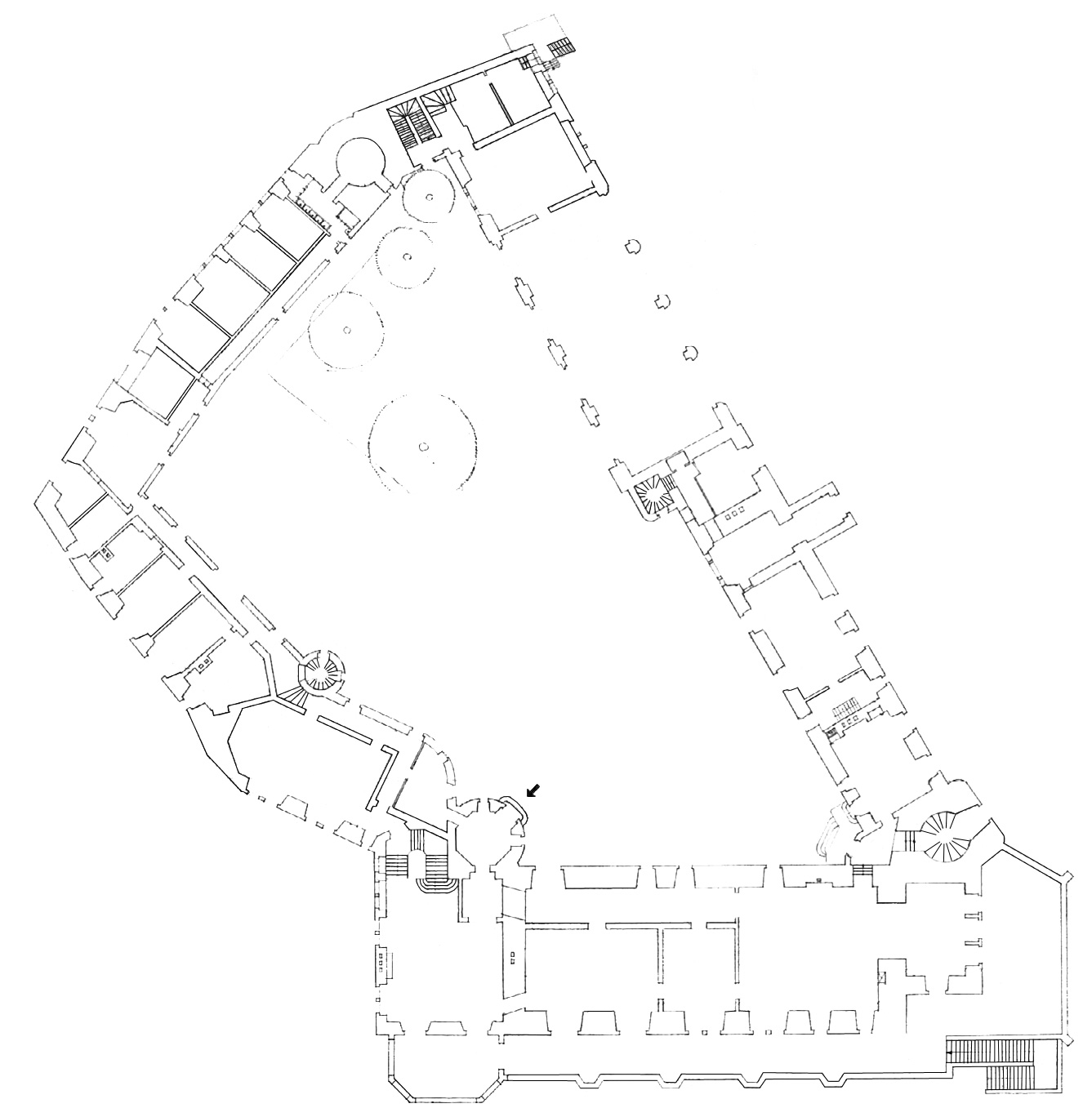

Klick auf die Räume

Teil des Südwestflügels:

UG: Küche

EG: Speisesaal

OG: Verwaltung, Station 2, Station 3

(4 Etagen)

Teil des Südwestflügels:

UG: Küche

EG: Bibliothek mit Seminarraum

OG: Arztzimmer mit Sekretariat, Station 2, Station 3

(4 Etagen)

Teil des Südostflügels:

UG: Heizung

EG: Wohnung Hausmeister

OG: Wohnung Hausmeister

(2 Etagen)

Teil des Nordostflügels:

EG: Näherei, Friseursalon

OG: Wohnungen Auszubildender der Ergotherapie

(3 Etagen)

Teil des Nordostflügels:

Uhren-/Glockenturm

Teil des Nordostflügels:

EG: Toreinfahrt

OG: Wohnungen Auszubildender der Ergotherapie

(3 Etagen)

Teil des Nordostflügels:

EG: Wäscherei, Telefonzentrale

OG: Wohnungen Auszubildender der Ergotherapie

(3 Etagen)

Teil des Nordwestflügels:

UG: Lagerräume

EG: Lagerräume

OG: Station 1 mit Balkon

(3 Etagen)

Teil des Nordwestflügels:

UG: Konsum, Unterwassermassage

EG: Physiotherapie

OG: Physiotherapie

(2 Etagen)

Teil des Nordwestflügels:

Haupteingang als Türmchen

Teil des Nordwestflügels:

Nebeneingang als Türmchen mit Wendeltreppe

Teil des Südwestflügels:

große Terrasse mit Blick zu den Talwiesen

Teil des Südwestflügels:

UG: Heizung

EG: Eingangshalle mit Kamin, Holztreppe und Kronleuchter

OG: Arzt-Behandlungszimmer

(3 Etagen)

Teil des Südwestflügels:

EG: Nische mit Flügel und Billardtisch

OG: Wohnung technischer Leiter

(2 Etagen)

Südturm

Bergfried

Teil des Südostflügels:

EG: Speiseraum für Personal (ehemals Roter Salon)

OG: Spielezimmer

(3 Etagen)

Teil des Südostflügels:

EG: Kellerbar (ehemals Kapelle)

OG: Raum für Psychosozialtherapie (ehemals Kapelle)

(3 Etagen)

Teil des Südostflüges:

EG: Lagerräume

OG: Wohnung für Personal

(3 Etagen)

Teil des Südostflügels:

EG: Raum für Arbeitstherapie (ehemals Orangerie)

OG: Raum für Arbeitstherapie

(2 Etagen)

Schlosshof

bepflanzter Bereich des Schlosshofs

Das Burg-Sportfest und familiäre Abgründe

Ein Schild direkt am Eingangstor mit der Aufschrift „Keine Besichtigung möglich“ erklärte unmissverständlich das Zutrittsverbot zum Schloss für fremde Personen. „Nur zum jährlichen Burg-Sportfest wurden Verwandte der Patienten sowie andere Rehabilitations-Einrichtungen z.B. aus Halle, Reideburg oder Merseburg auf das Schloss eingeladen“, erinnert sich Gertrud Brückner. Beim Sportfest sind die Reha-Einrichtungen gegeneinander zu Wettkämpfen angetreten, um eine Medaille zu erhalten. Karin Hahn erzählt, welche Stationen sie mit anderen Betreuern dafür vorbereitete: „Auf dem Waldweg wurde gesprintet und auf einer kleinen Lichtung unten am Schlossberg machten wir Bogenschießen, Eierlaufen, Keulenweitwurf, Reifentrudeln und Weitspringen. Jeder feuerte seine Mannschaft an und wir hatten sehr viel Spaß“.

Zu diesem Sportfest hätte man bei einigen Patienten jedoch wiederholt gemerkt, wie die Familie sich um die Menschen mit Behinderung kümmerte. Einige Patienten standen an diesem Tag allein da. Karin Hahn erzählt die traurige Wahrheit: „Die Behinderten bekamen Rente. So kam es vor, dass manche Eltern nur dann zu Besuch kamen, wenn die Verwaltung die Rente auszahlte. Man hat eben auch Alkohol- und Drogenkranke unter den Eltern gehabt. Im Endeffekt hatten einige Patienten weder eine Familie noch Geld zur Verfügung. Wir Angestellten räumten unsere Schränke aus, da diese armen Kinder noch nicht mal mehr Socken im Schrank hatten“. Die Betreuer der Reha-Klinik haben für diese Jugendlichen, die auch Weihnachten nicht abgeholt wurden, aber stets eine Weihnachtsfeier mit kleinen Geschenken, Weihnachtsbaum und einem Besuch im Eisleber Theater organisiert.

Schöne Erinnerungen

Dennoch resümiert Karin Hahn ihre Arbeitszeit auf der Rammelburg positiv: „Wir haben mit den Patienten gefeiert, gelacht und geweint. Es war eine so schöne Zeit“. Ähnlich kommentiert die ehemalige Rehabilitandin Kathrin Schweinitz ihre Aufenthalte: „Es waren jedes Mal schöne Tage, die ich dort mit den anderen Kindern verbracht habe. Wir fühlten uns als „Herrscher der Burg“ und ich erinnere mich gern daran zurück“. Sie bringt auch die Gedanken auf den Punkt, die sich zur Rammelburg häufen: „Es tut mir im Herzen weh, wenn ich sehe, wie die Burg nun ihrem Schicksal preisgegeben ist und verfällt. Das hat sie nicht verdient“.